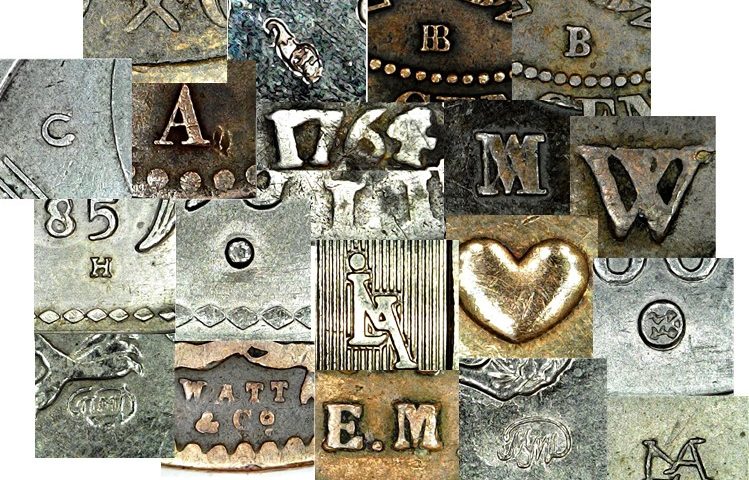

LES MARQUES D’ATELIER

Découvrez une série d’articles d’un de nos clients numismate qui est un collectionneur passionné par la numismatique.

La taille ordinaire des pièces de monnaie et les limites de l’acuité visuelle interdisent d’y écrire des romans. Nous avons déjà vu que la tranche pouvait être utilisée pour inscrire des informations qui ne sont mises ni sur l’avers ni sur le revers. Cela n’empêche pas le fait qu’il n’y a pas beaucoup de place sur ces deux faces. Et c’est pourquoi certaines de ces informations sont fournies sous une forme codée.

C’est le cas des « marques d’atelier » qui seront traitées dans ce chapitre. Ce sont des marques, des signes, qui désignent l’atelier dans lequel la pièce a été frappée. De nombreuses pièces ne portent aucune marque d’atelier, vraisemblablement parce que cette information n’est pas utile. Différentes situations sont possibles lorsque de telles marques sont inscrites. La première est celle d’un pays qui frappe lui-même ses monnaies dans un unique atelier. On a alors tout au long des années la même marque qui se retrouve. La seconde situation est celle où un pays a plusieurs ateliers de frappe. Dans ce cas, le numismate averti qui souhaite posséder toutes les variantes possibles d’une pièce va conserver pour chaque année d’émission les pièces frappées dans les différents ateliers. La troisième situation est celle où un pays fait frapper ses pièces à l’étranger. C’est souvent le cas des anciennes colonies, mais cela peut se produire pour des pays plus anciens ou, inversement, pour des pays nouvellement créés.

Nous allons donc explorer ces situations de façon non exhaustive en commençant par la France (mais en excluant l’euro) et en nous limitant aux deux derniers siècles.

Prenons, pour commencer, la dernière pièce de 1 franc montrant la semeuse de Roty et frappée en 2001 (tirage 125 000) :

1 franc 2001 France

La marque d’atelier est située sur le revers, entre-le « 2 » de « 2001 » et le « L » de « LIBERTÉ ». C’est une corne d’abondance. Elle est caractéristique de la « Monnaie de Paris » dont l’atelier de frappe était, jusqu’en 1973, situé à Paris à l’Hôtel de la Monnaie, 11 quai de Conti. Mais depuis 1973, la frappe proprement dite s’effectue à Pessac, dans un atelier moderne dont l’adresse est : Voie Romaine, 33600 Pessac.

Cette corne d’abondance se trouve sur toutes les pièces françaises dont la frappe est postérieure à 1880.

Antérieurement à cette date, à laquelle la frappe des monnaies fut centralisée à Paris, plusieurs ateliers étaient utilisés. Ces ateliers sont vraisemblablement les restes de très anciens établissements qui frappaient monnaie dans chaque comté, duché, etc. On en comptait jusqu’à 33 avant 1789. En 1789, juste avant la Révolution française, il n’y en avait plus que 17. Chacun de ces ateliers était désigné par un signe distinctif, une ou deux lettres, sur les pièces qui y étaient frappées. Voici la liste de ces ateliers :

A : Paris

AA : Metz

B : Rouen

BB : Strasbourg

C : Castelsarrasin

D : Lyon

H : La Rochelle

I : Limoges

K : Bordeaux

L : Bayonne

M : Toulouse

MA : Marseille

N : Montpellier

Q : Perpignan

R : Orléans

T : Nantes

W : Lille

Nous nous limiterons, pour les exemples, aux pièces que j’ai la chance de posséder… tous les ateliers ne seront donc pas vus. Voyons, pour commencer, la marque parisienne : A.

1 Centime 1849 A France

Cette monnaie, frappée à Paris comme l’atteste cette lettre « A », date de la Deuxième République, brève période succédant à la « Révolution de 48 ». Élu pour un seul mandat de quatre ans au suffrage « universel » masculin, l’unique président de cette République fut Louis-Napoléon Bonaparte. Ne pouvant se représenter ni faire changer la constitution à cette fin, il ourdit un coup d’État, le 2 décembre 1851 et, un an plus tard, rétablit l’Empire. Cet état de fait a ensuite été approuvé par un plébiscite.

Par chance, je viens juste d’acquérir une pièce de 1 décime frappée à Metz et montrant la marque caractéristique de l’atelier qui y était actif en ces temps anciens :

1 Décime An 8 AA France

L’an VIII (écrit en chiffre arabe sur le revers) s’est écoulé du 23 septembre 1799 au 22 septembre 1800. C’est pendant cette année que Napoléon Bonaparte renversa le Directoire et se nomma Premier Consul (18 Brumaire ou 9 Novembre), que l’on établit les bases du Système Métrique, préfiguration de l’actuel Système International d’Unités, que l’armée française envahit l’Italie afin de défaire celle de l’Empire Austro-Hongrois (à Marengo où, semble-t-il, on sait cuisiner le veau), que Malte fut conquise par le Grande Bretagne aux dépends de la France, et que la Louisiane fut rétrocédée à la France par l’Espagne. Par ailleurs, nos ancêtres vécurent leurs discrètes vies comme ils purent. Cette monnaie n’a pas l’air en très bon état (l’avers, surtout, est bien endommagé), mais étant constituée de cuivre, elle a assez bien supporté les un peu plus de 220 ans qui nous séparent de sa frappe, laquelle, comme on le voit aux deux lettres « AA », a eu lieu à Metz.

De Metz, passons sans transition autre qu’alphabétique à Rouen, dont la marque est la lettre « B » :

2 Centimes 1856 B France

Le revers nous indique qu’en 1856 le régime politique qui est installé est l’Empire, régime politique qui en ce XIXème siècle s’est par deux fois mis en place à la suite d’un coup d’État et d’un plébiscite. Ce revers affiche l’image d’un aigle déployant ses ailes tout en détournant le regard. Il tient dans ses serres un curieux objet oblong d’où partent des éclairs. Peut-être s’agit-il d’un appareil électrostatique en état de marche… Sur l’avers, on peut voir le profil de Louis-Napoléon, devenu Napoléon III, le numéro « II » du nom, également connu sous le pseudo de « l’Aiglon », n’ayant jamais régné et étant décédé à l’âge de 21 ans en 1832. La lettre « B » nous permet de connaître l’origine de cette pièce : la bonne ville de Rouen.

La double lettre « BB » correspond à la ville de Strasbourg. On remarque, au passage, qu’il n’y a aucune logique dans l’attribution d’une lettre en tant que marque d’atelier à la ville où celui-ci se trouve. L’atelier de Strasbourg ayant été couramment utilisé, il est assez fréquent de trouver des pièces portant la marque « BB ».

2 Centimes 1855 BB France

Les deux lettres « B » et « B » sont accolées de telle sorte qu’on pourrait tout aussi bien y lire « HB ». Le profil de celui qu’on appelait l’empereur, et qui n’était pas manchot, montre le soin apporté par cet homme pour son système pileux et sa coiffure. Ses cheveux sont sommairement peignés (rien à voir avec la coiffure sage et plus récente de Georges VI, outre Manche), ramenés de l’arrière vers l’avant au dessus des oreilles : c’est un peu bizarre. Sa moustache et sa barbichette, à la mode en ce temps, lui valurent, outre le sobriquet de « Napoléon le petit », celui de « Napoléon barbichette » dans les milieux populaires.

La marque « C » correspondait, avant 1789, aux villes de Saint-Lô et de Caen. Elle n’a été reprise pour désigner la ville de Castelsarrasin qu’entre 1944 et 1946. Voyons donc deux pièces de 1 franc émises en 1944 et frappées à Castelsarrasin, l’une par l’État français collaborationniste et l’autre par la République française :

1 Franc 1944 C France (État français)

On reconnaît, sur l’avers, la francisque gallique dont l’ordre fut créé en 1941. Pour recevoir cet insigne, il fallait, entre autres choses, déclarer ceci : « Je soussigné, déclare être Français de père et de mère, n’être pas Juif, aux termes de la loi du 2 juin 1941 (J.O. 14 juin 1941) et n’avoir jamais appartenu à une société secrète ». La devise de ce qui s’est appelé « l’État français » (et non plus la République), « Travail, famille, patrie » remplace, sur le revers, celle que l’on tente toujours vainement d’appliquer aujourd’hui : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Blés et chêne font la déco des deux faces. La marque d’atelier « C » se situe à gauche de la francisque.

Il est assez étonnant de voir que dès 1944 des monnaies furent de nouveau frappées au nom de la République française en remplacement de celles qu’avaient commandé le Maréchal. Celle qui est montrée ci-dessous en est une et a été frappée à Castelsarrasin.

1 Franc 1944 C France (République française)

Le buste de Marianne, qui personnifie la République est revenu sur l’avers et la devise habituelle s’inscrit de nouveau fièrement sur le revers. La marque d’atelier « C » se trouve entre les deux cornes d’abondance du revers, sous la date.

Cette incursion au milieu du vingtième siècle nous permet de dire que dans la période allant de 1944 à 1958, la lettre « B » a été utilisée comme marque d’atelier, non pas pour désigner Rouen, mais pour signifier que la pièce portant cette marque a été frappée à Beaumont-le-Roger, qui est situé dans l’Eure (à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Rouen). Voyons, par exemple, la pièce de 20 francs datant de 1951 et frappée dans cette petite ville :

20 Francs 1951 B France

Si Marianne domine toujours l’avers de cette pièce, convenablement coiffée et cocardée, un coq affirme maintenant sa présence de fier gallinacé national sur son revers. Debout les braves ! La marque « B » se trouve juste en dessous de la date.

Reprenons la suite de la liste des ateliers citée plus haut et regardons une pièce qui a été frappée à Lyon, avec comme marque d’atelier la lettre « D ».

5 Centimes 1854 D France

C’est la « 5 centimes » de 1854. Elle ressemble en tous points aux pièces de 1, 2 et 10 centimes de la même période. L’atelier de Lyon n’a été utilisé, après 1789, que dans les années allant de 1795 à 1803, puis de 1817 à 1840 et enfin de 1853 à 1857.

L’atelier de La Rochelle est assez rare, du moins ne le trouve-t-on que sur une des monnaies que je possède. Il s’agit d’une pièce de 1 liard de France datant de 1696, c’est‑à‑dire sous le règne de Louis XIV.

1 Liard de France 1696 H France

On devine le profil du roi Louis XIV sur l’avers de cette monnaie quelque peu usée. Il est à remarquer que le nom du roi (peut-être devrait-on écrire : roy) est écrit sous la forme : « L XIIII ». Il est légitime de se demander ce qui a pu se passer en 1696 en ce bas monde. Parmi tous les événements qui ont émaillé cette année, je retiendrai le saccage des récoltes d’un village abandonné et déjà brûlé par les Onontagué, peuple Iroquois, le 4 août, par les Français, exploit qui clôtura provisoirement la guerre franco-iroquoise de triste mémoire. Par ailleurs, la Marquise de Sévigné décéda le 17 avril. Et nos ancêtres vécurent leurs vies comme ils purent. Le « H » désignant La Rochelle comme lieu de frappe est bien visible au milieu de trois fleurs de lys symbolisant la royauté française. Cette ville, marquée par le siège de 1628 organisé par le Cardinal de Richelieu et qui vit la défaite des protestants y ayant élu domicile, fut l’un des ports de départ de navires négriers entre 1594 et 1787.

Rappelons également qu’en ce temps la monnaie française était la livre tournois (originellement frappée à Tours et remplaçant au XIIIème siècle la livre parisis, frappée, elle, à Paris). Cette livre était divisée en 20 sols (ancêtres de nos sous) eux-mêmes divisés en 12 deniers. Un liard valait 3 deniers, c’est-à-dire un quart de sol et un quatre-vingtième de livre.

Passons directement à la lettre « K » désignant Bordeaux, autre point de départ de navires négriers. Nous sommes de nouveau dans la série des monnaies frappées dans la première moitié du Second Empire :

2 Centimes 1853 K France

On pourrait se lasser de voir toujours le même type de pièce. Celle-ci, cependant, et l’air de rien, est une rareté. Elle n’a, en effet, été frappée qu’à 116 675 exemplaires, ce qui en soi est peu, mais, pour une pièce de cette époque, cela signifie qu’il ne doit plus en rester beaucoup dans le circuit. Neuve, elle vaudrait 100 €. Celle que je possède a connu quelques outrages, notamment des coups sur l’avers derrière la tête de l’empereur. Et il s’ensuit que sa valeur ne dépasse pas 25 €. Cela ne diminue pas la satisfaction de posséder un tel objet rare.

L’atelier de Bayonne est repéré par la lettre L. J’ai acquis, un jour de chance, une pièce de ½ écu datant de 1764, c’est-à-dire sous Louis XV et après la réforme monétaire qui fixa le cours de l’écu à 6 livres tournois. Si bien que la monnaie que je possède valait 3 livres. Elle a donc été frappée à Bayonne :

3 Livres tournois 1764 L France

Cette monnaie est aussi connue sous le nom de demi-écu au bandeau car le roi Louis XV porte un bandeau dans ses cheveux. On ne le voit guère ici car l’avers est passablement usé. Le revers porte l’inscription « SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM » ce qui revient à dire en français : « Béni soit le nom du seigneur ». La marque de l’atelier bayonnais (L) s’insère tête bêche entre les mots DOMINI et BENEDICTUM.

Passons maintenant de Bayonne à Marseille avec la marque « MA ».

10 Centimes 1854 MA France

Les deux lettres de la marque « MA » sont mêlées tout comme les deux lettres de « BB » de Strasbourg étaient accolées.

La lettre « S » ne figure pas dans la liste des ateliers de frappe que j’ai donnée ci‑dessus. En effet, elle correspond à la ville de Reims dont l’atelier a été fermé à la Révolution Française. J’ai cependant une pièce d’un demi-sol (donc de six deniers) datant de 1721 et frappé en Champagne :

6 Deniers 1721 S France

C’est un jeune Louis XV qui nous accueille sur l’avers de cette monnaie. En effet, il n’a, en 1721, que onze ans. Roi à l’âge de cinq ans, son règne commença par une période de régence exercée par le Duc d’Orléans jusqu’en 1723 où il décéda. On lit sur cet avers : « LUDOVICUS XV DEI GRATIA ». Tandis qu’est écrit sur le revers : « FRANCIÆ ET NAVARRÆ REX ». Le « S » est un peu effacé, juste sous la pointe de l’écusson. C’est précisément à Reims et l’année suivante (1722) que Louis sera sacré roi.

Enfin, il nous reste parmi mes possessions à regarder l’atelier de Lille, marqué par la lettre « W » :

5 Centimes An 5 W France

Nous sommes en l’an V ! c’est-à-dire entre le 22 septembre 1796 et le 21 septembre 1797. C’est en plein dans la période du Directoire. Cinq Directeurs ont été nommés : Paul Barras, Jean-François Reubell, Louis-Marie de La Révellière-Lépeaux, Étienne-François Le Tourneur et Emmanuel-Joseph Sieyès. Ce dernier démissionna rapidement et fut remplacé par Lazare Carnot. L’an V est marqué par la campagne d’Italie au cours de laquelle différents territoires vont être annexés par la France sous la conduite militaire de Napoléon Bonaparte. Les élections législatives qui eurent lieu en mars-avril 1797 furent une défaite pour les révolutionnaires et une victoire pour les royalistes. Des troubles politiques s’ensuivirent et cela aboutit au coup d’État du 18 fructidor An V (soit le 4 septembre 1797) au cour duquel de nombreux députés royalistes furent arrêtés. Ce n’est pas ce 4 septembre qui est célébré par la rue (et la station de métro) du 4 septembre, mais celui qui prit place en 1870 où Léon Gambetta proclama la Troisième République.

Cette pièce fut donc le témoin de nombreux événements mouvementés de la Révolution française. Sa bizarrerie réside dans le fait que le nombre « V » soit écrit « 5 ». En effet, les millésimes du calendrier républicain étaient conventionnellement écrits en chiffres romains, sauf sur les monnaies.

Il est temps, maintenant, de voir comment cette affaire d’atelier de frappe s’est réglée dans différents pays étrangers. Le cas allemand ressemblant un peu à la situation française (marques d’atelier sous forme de lettres) ne sera pas abordé, même si la décentralisation de ses ateliers de frappe est encore en place.

Comme il est logique de le penser, certains pays ayant une extension géographique limitée et une histoire monétaire peu agitée n’utilisent qu’un seul atelier de frappe. Nous allons en voir quelques exemples sans prétendre, ici, être exhaustif.

Nous avons vu, dans le chapitre consacré à la forme des pièces, une monnaie grønlandaise émise au Danemark. On peut voir sur le revers de cette pièce un petit cœur qui est la marque de la Monnaie de Copenhague. Voyons cela de plus près sur une autre pièce danoise :

2 Øre 1875 Danemark

On voit, sur l’avers, le monogramme de Christian IX, qui régna sur le Danemark de 1863 à 1906. C’est sous son règne que, bien malgré lui, des lois rendant ce pays démocratique furent votées et signées de sa main. Un dauphin et un épi de blé entourent sur le revers la valeur faciale de cette pièce : 2 øre. Le cœur de la Monnaie de Copenhague se trouve sur l’avers en bas et à droite du « C » de Christian. Il est fortement grossi sur l’image de droite.

La forme de ce cœur est un peu en « V ». Elle a cependant évolué au cours du temps comme on peut le voir sur cette pièce de 50 øre datant de 1994 :

50 Øre 1994 Danemark

La marque d’atelier caractéristique du Danemark se trouve en deux endroits du revers : au dessus de la valeur faciale et en dessous de « øre », entre les lettres LG et JP, qui désignent des graveurs et dont nous reparlerons dans un autre chapitre. Ce cœur est notablement plus joufflu que sa version du XIXème siècle, comme si celui des Danois était devenu plus généreux au cours du temps… ce qui reste peut-être à vérifier.

La marque d’atelier norvégienne a, de la même façon, déjà été remarquée dans un précédent chapitre consacré à la tranche des pièces de monnaie. Revoyons-la sur l’exemple de la pièce de 2 øre datant de 1902 :

2 Øre 1902 Norvège

1902, en Norvège, c’est le règne d’Oscar II, roi de Suède et de Norvège unifiés depuis 1814 en une « union personnelle » entre les deux États qui gardent leur indépendance tout en adoptant le même chef d’État. Cet état de fait a duré jusqu’en 1905, date à laquelle les deux pays se sont séparés, à la suite de plusieurs différents. Pour la Norvège, le roi suivant fut Haakon VII. Malgré le fait qu’Oscar II fût suédois, les armoiries figurant sur l’avers de cette pièce au milieu du monogramme royal sont celles de la Norvège. La marque d’atelier est celle de l’atelier de Kongsberg (Det norske myntverket), ville située à une petite centaine de kilomètres à l’ouest d’Oslo. La marque d’atelier est à l’image du caractère minier de cette région nordique : deux marteaux qui peuvent aussi nous rappeler que la frappe des monnaies se faisait anciennement à l’aide de cet outil contondant.

Changeons de continent pour regarder quelques marques d’atelier d’Amérique du Sud et, pour commencer celle de l’atelier péruvien. Cette marque, longtemps absente, apparaît en 1971 sur les pièces péruviennes. Voyons par exemple la pièce de 5 soles de oro datant de 1972 :

5 Soles de oro 1972 Pérou

L’avers montre les armoiries du Pérou déjà décrites dans le chapitre portant sur les listels et tout ce qui s’en approche. Le revers, en revanche, est plus intéressant car il met en avant le dernier Inca quechua, dont le nom, Tupac Amaru, signifie « Serpent Brillant ». Il ne régna qu’un an sur un petit territoire nommé Vilcabamba et dont le site n’est pas précisément connu… il s’agit peut-être de Choquequirao dont les ruines ressemblent un peu à celles de Machu-Pichu. Capturé par les Espagnols en 1572, il fut exécuté en place publique à Cuzco ainsi que toute sa parentèle jusqu’au quatrième degré. Si l’on suppose que la barre verticale du « L » de la marque d’atelier de cette pièce sert aussi à faire le « I », les quatre lettres de « LIMA » s’y trouvent rassemblées.

Une petite variante de forme apparaît sur les pièces de 50 centimos et de 1 nuevo sol émises entre 1991 et 2019. C’est ce que nous allons voir avec cette pièce commémorative de 1 nuevo sol frappée afin d’honorer les magnifiques ruines de Machu-Pichu en 2011 :

1 Nuevo sol 2011 Pérou

Il apparaît clairement dans la nouvelle graphie de la marque d’atelier péruvienne que la barre verticale du « L » sert de « I » étant donné le point qui la surmonte. Mais le « M » a pris un coup sur l’épaule.

Voyons maintenant le cas mexicain. La marque de ce pays et de la ville de Mexico est la même depuis au moins le XVIIIème siècle. Regardons une pièce de 1 centavo datant de 1906 :

1 Centavo 1906 Mexique

L’aigle mexicain apparaît sur l’avers et nous en avons déjà fait la description dans le chapitre portant sur les métaux dont les monnaies sont constituées. La mention « 1 ȼ » signifiant « 1 centavo » est inscrite sur le revers dans une superposition de ces deux signes. En effet, au Mexique, « 1 peso » s’écrit « 1 $ » et « 1 centavo » s’écrit « 1 ȼ ». La marque de l’atelier de Mexico est constituée d’un « M » surmonté d’un petit « o ».

Par ailleurs, l’atelier de Mexico a parfois frappé des monnaies pour le compte d’autres pays. Ça a été le cas pour l’Équateur, pour le Salvador et nous allons voir deux exemples dont je possède un représentant. Tout d’abord, la pièce de 1 cordoba nicaraguayaine de 1983 :

1 Cordoba 1983 Nicaragua

L’avers montre le portrait de face de Augusto Nicolás Calderón Sandino, personnage emblématique de l’histoire du Nicaragua. De 1927 à 1934, il mena une guérilla contre le gouvernement de son pays qui était soutenu par les USA. Il a été assassiné en 1934 par les sbires d’Anastasio Somosa, qui devint ensuite président de ce pays en 1937. On lit, sur le revers, la devise « En dios confiamos » qui signifie : « Nous avons confiance en dieu », ce qui est passablement imprudent, vu le nombre de catastrophes et d’accidents qui surviennent sur cette planète. L’autre devise, « Patria libre o morir » fait penser à celle de Cuba, « Patria o muerte », un engagement également risqué. La marque de l’atelier de Mexico montre que le Mexique a, cette année là, rendu un service monétaire au Nicaragua.

Vient ensuite cette pièce étonnante d’Inde, une pièce de 1 roupie datant de 1997. Alors que l’Inde possède plusieurs ateliers de frappe, cette pièce a été frappée à Mexico.

1 Roupie 1997 Mexico Inde

C’est bien la seule particularité de cette pièce. On voit la marque mexicaine tout en bas du revers, sous la date. Il faut alors imaginer le chargement de centaines de milliers de pièces qui partirent d’Amérique par cargo pour venir inonder les bourses indiennes.

Il est temps, d’ailleurs, d’explorer le cas monétaire indien, représentant étranger d’une nation possédant plusieurs ateliers de frappe. Comme nous l’avons sommairement dit dans le chapitre consacré à la pièce de trois, le système monétaire indien est hérité de l’époque coloniale britannique. Pendant cette période, un certain désordre existait dans les signes utilisés comme marques d’ateliers. C’est vers sa fin que les choses se sont stabilisées et nous allons en voir une illustration avec la pièce de 1 Pice (déjà évoquée dans le chapitre consacré aux pièces percées) des années 1943 à 1947. Quatre ateliers ont été mis à contribution : Calcutta, Bombay, Lahore et Pretoria (entre colonies britanniques, on s’entraide !).

Rappelons que Calcutta se situe à l’est de l’Inde, tout près du Bangladesh. Voyons donc une pièce frappée dans cette ville en 1945 :

1 pice 1945 Calcutta Inde

La marque d’atelier des pièces indiennes se trouve toujours sous la date. Ici on ne voit rien et c’est ce qui caractérise les pièces frappées à Calcutta : il n’y a pas de marque d’atelier.

L’autre grand atelier de frappe indien est celui de Bombay, ville situé un peu plus au sud et à l’ouest de l’Inde.

1 Pice 1944 Bombay Inde

La marque d’atelier de Bombay est un point en forme de losange parfois appelé « diamant » par les collectionneurs.

Lahore, située à 1400 kilomètres au nord de Bombay, est actuellement une ville pakistanaise. Cette distinction entre Inde et Pakistan n’est devenue pertinente qu’après la « partition des Indes » qui eut lieu en 1947. Voyons donc ici une pièce de 1 pice frappée en 1944 à Lahore :

1 Pice 1944 Lahore Inde

C’est donc un « L » qui caractérise la ville de Lahore. Évidemment, cette marque d’atelier indienne disparaîtra en 1947.

Il y a, enfin, les quelques pièces qui, avant l’indépendance de l’Inde, furent frappées à Pretoria. Ville située au nord de l’Afrique du Sud, c’est la capitale administrative de ce pays. Elle fut aussi la capitale de la République Sud-africaine du Transvaal, comme cela a été vu dans le chapitre portant sur les pièces de trois.

1 pice 1943 Pretoria Inde

La marque d’atelier de Pretoria est un petit point rond situé sous la date.

L’Inde est indépendante depuis 1947 et frappe sa propre monnaie (la roupie indienne dont le symbole actuel est : ₹) depuis 1950. Nous allons voir l’ensemble des marques des ateliers où ont été frappées des monnaies indiennes en prenant pour exemple celui des pièces de 1 roupie.

Calcutta continue à abriter l’un des plus importants ateliers de frappe. Et sa marque est la même que du temps de la colonisation : aucune marque.

1 Rupee 1975 Calcutta Inde

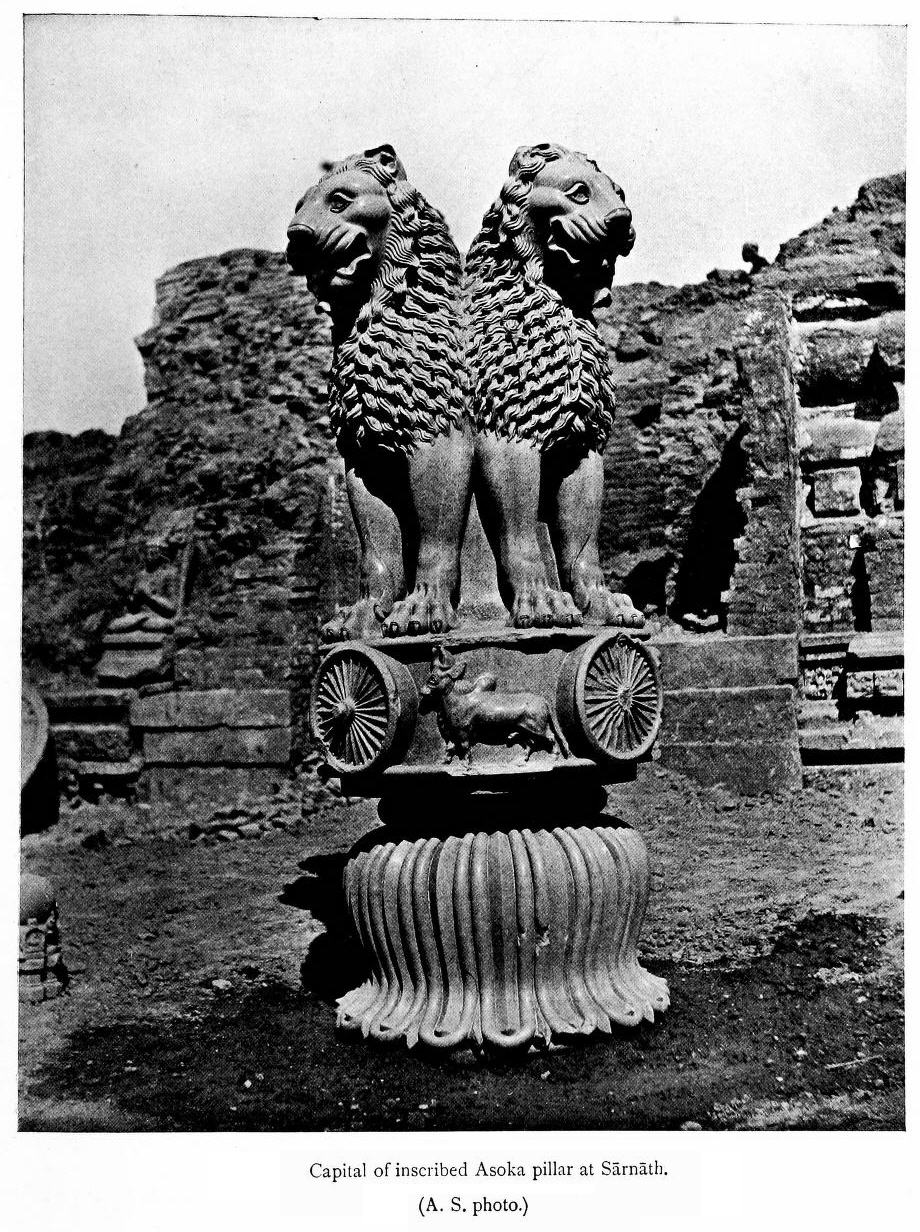

Cette pièce étant quasiment neuve, les lions du chapiteau d’Ashoka retrouvé pendant l’hiver 1904 – 1905 sur le site de Sarnath dans l’Uttar Pradesh sont particulièrement bien distincts. On peut les comparer à cette image prise sur le site :

Chapiteau d’Ashoka

Source de l’image : Wikipedia.

Les quatre lions sont installés sur une « abaque » sur laquelle figurent un cheval, un buffle (que l’on voit sur l’image), un éléphant et un lion. Les graveurs n’ont pu montrer que trois des lions et ont choisi de représenter le cheval et le buffle.

L’atelier de Bombay est encore marqué par une sorte de losange, comme on peut le voir ci-dessous :

1 Rupee 1998 Bombay Inde

La conception de la pièce n’a guère changé depuis 1975, si ce n’est que la frise du listel s’est simplifiée et que le métal dont elle est constituée n’est plus le même : elle est en acier inoxydable tandis que sa prédécesseure était en cupronickel.

À partir de 1984, un nouvel atelier de frappe est mis à contribution dans la bonne ville d’Hyderabad. Celle-ci se situe au beau milieu du pays et un peu plus au sud que Bombay. C’est ce qu’on appelle le plateau du Deccan où, il y a de 60 à 68 millions d’années, d’importantes éruptions volcaniques eurent lieu. Il faut dire qu’en ce temps, le « sous-continent » indien se trouvait au dessus du point chaud qui alimente actuellement le Piton de la Fournaise sur l’Île de la Réunion. On a cru, un moment, que ces éruptions qui se sont étalées de part et d’autre de la transition « Crétacé-Tertiaire », ont été responsables de la disparition massive d’espèces vivantes parmi lesquelles les fameux dinosaures ont disparu. On sait maintenant que ce n’est pas la principale cause qui se situe… au Mexique.

1 Rupee 1993 Hyderabad Inde

La marque d’atelier d’Hyderabad n’est pas une sorte de petit bonhomme écartant les bras et les jambes, mais une étoile à cinq branches. Par ailleurs, il apparaît que l’usure des pièces de 1 roupie que l’on voit clairement ici sur l’avers se traduit par la disparition des détails du chapiteau d’Ashoka.

C’est à partir de 1988 qu’un autre atelier de frappe a été mis en route à Noida. Il s’agit d’une ville située au sud-est de New Delhi et immédiatement à son contact, la banlieue en quelque sorte. On assiste donc à un recentrage de la production de monnaies sur la capitale du pays.

1 Rupee 1989 Noida Inde

La marque d’atelier ressemble à celle de Pretoria avant l’indépendance : c’est un point.

L’Inde, pays très peuplé qui émet chaque année une grande quantité de pièces, a parfois eu recours à des ateliers de frappe étrangers comme on l’a vu avec le Mexique. Parmi ces ateliers, il y a, pour commencer, l’atelier de Kremnica situé en Slovaquie. Cette ville se trouve dans une région minière qui recèle des ressources en or. C’est pourquoi l’atelier de frappe de cette ville existe depuis 1335 : c’est le plus vieil atelier de frappe encore en activité. Voyons la pièce de 1 roupie frappée en l’an 2000 à cet endroit (cela a aussi été le cas en 1998, 1999 et 2001) :

1 Rupee 2000 Kremnica Inde

La marque de Kremnica est constituée d’un disque à l’intérieur duquel on peut lire les lettres M et K accolées : il faut regarder les reliefs au centre du cercle, c’est un « M » dont la barre de droite sert de barre verticale au « K » qui suit.

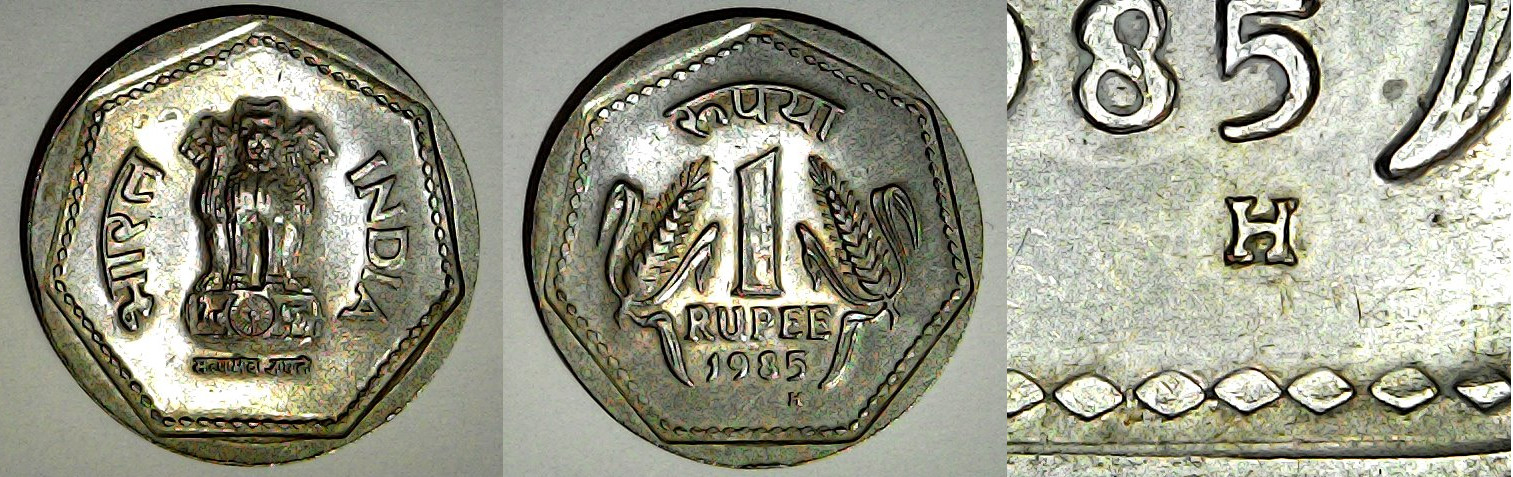

Un autre atelier étranger qui a été sollicité est celui de Birmingham en Grande Bretagne. Cet atelier, initialement connu comme le « Heaton’s mint », était un atelier privé détenu pendant quatre générations de « Ralph Heaton » (repérés comme les rois par les numéros I, II, III et IV) auquel le « Royal mint » de sa Majesté avait parfois recours pour ses propres monnaies. Il existe ainsi, par exemple, des pièces de 1 penny où apparaît la marque de cet atelier (1912, 1918 ou 1919), un « H » et l’on trouve aussi cette marque sur certaines pièces de Hong-Kong. Voyons la pièce de 1 roupie frappée à Birmingham, 95 Icknield Street :

1 Rupee 1985 Birmingham Inde

La marque d’atelier est bien un « H » pour signifier « Heaton ». Profitons de cette pièce pour remarquer la frise qui borde le listel et qui n’a pas été décrite dans le chapitre intitulé : Listel, perles, denticules et frises Elle est constituée d’une suite de petits losanges alignés le long d’un listel intérieurement heptagonal alors que la pièce est circulaire.

Ici se situe une petite parenthèse dans l’exploration des ateliers auxquels l’Inde a pu avoir recours. En effet, l’atelier « Ralph Heaton » n’a pas toujours eu la lettre « H » comme marque caractéristique. Dans les premières années de son fonctionnement, c’est le nom « Heaton » en entier qui apparaissait sur les monnaies qui y étaient frappées. On le voit, par exemple sur cette pièce de 10 bani roumaine datant de 1867 :

10 Bani 1867 Heaton Roumanie

L’existence de cette pièce n’est pas une évidence dans la mesure où ce pays n’a acquis son indépendance par rapport à l’Empire Ottoman qu’en 1878. Auparavant, et dans la période comprenant l’année 1867, les principautés de Moldavie et de Valachie avaient fusionné sans toutefois se détacher de l’emprise ottomane. En 1867, par ailleurs, l’Empire Austro-Hongrois annexa l’archiduché de Transylvanie au Royaume de Hongrie. Pour tout dire, comprendre ce qui s’est passé dans ces régions au XIXème siècle relève de l’exploit intellectuel.

Il existe une autre version de cette monnaie qui, elle, a été frappée dans les ateliers « James Watt & Co » qui étaient la reprise par James Watt (le fils du James Watt qui a perfectionné de façon décisive les machines à vapeur) de l’atelier de Soho créé en 1788 par Matthew Boulton.

10 Bani 1867 Watt & Co Roumanie

En 1850, une partie des machines réalisant la frappe des monnaies dans l’usine de James Watt fut vendue à Ralph Heaton qui put ainsi prendre cette activité à son compte avec une technologie moderne, chacune de ces machines étant capable de frapper à peu près 80 pièces par minute et étant mue par la force d’une machine à vapeur.

Revenons à l’Inde et aux ateliers de frappe étrangers qui ont été sollicités ponctuellement par ce pays pour réaliser certaines de ses monnaies. Une série de pièces de 1 roupie a ainsi été produite en 1985 à Llantrisant. Cette ville du Pays de Galles est celle où s’est installé le « Royal Mint », l’organisme d’État qui frappe les monnaies de Sa Gracieuse Majesté the Queen (God save her !) depuis 1967 de façon à faire face à la demande qui allait surgir en 1971 lors de la décimalisation de la livre.

1 Rupee 1985 Llantrisant Inde

La marque adoptée par le « Royal Mint » pour cette pièce est celle de Bombay (un « diamant », mais cette marque est située sous le « 1 » de 1985 et non au milieu de la date.

Pour preuve, la date de la pièce de 1 roupie frappée en 1985 à Bombay :

1 Rupee 1985 Bombay marque d’atelier Inde

La dernière pièce indienne que nous allons aborder a été frappée à Moscou. Tout est possible ! C’est une pièce de 5 roupies datant de l’an 2000 :

5 Rupees 2000 Moscou Inde

La marque de cet atelier est un double « M » suivi d’un « D » dont la partie supérieure entoure l’ensemble.

Cela nous permet de passer aux marques d’atelier russes ou soviétiques. Comme on le sait, avant 1917, la Russie était un Empire gouverné par un Tsar. J’ai assez peu de pièces datant de cette période et celles que je possède ont été frappées soit à Ekaterinbourg (Екатеринбург) soit à Saint-Pétersbourg (Санкт-Петербу́рг). Voici donc une pièce de 2 kopecks datant de 1875 et frappée à Ekaterinbourg :

2 Kopeck 1875 Ekaterinbourg Russie

Ekaterinbourg est située au sud de l’Oural. Cette ville a été fondée en ce lieu en 1723 parce que la route Moscou-Kazan y passe et parce que des gisements de fer et de cuivre permettaient de développer une industrie consacrée à ces métaux. Dès 1735, un atelier de frappe de monnaies s’y est installé et c’est là que de nombreuses pièces de cuivre furent émises (jusqu’à 80 % de la production russe). La lettre « M » de cette marque sera expliquée plus bas.

Voyons maintenant une pièce de 20 kopecks, datant de 1869, et composée de 50 % d’argent, les 50 % restant étant vraisemblablement du cuivre :

20 Kopeck 1869 Saint-Petersbourg Russie

La marque d’atelier est assez simple : ce sont les initiales de la ville où se trouve l’atelier de frappe qui sont exhibées. L’avers est ici très peu usé et on peut y voir quelques détails intéressants :

20 Kopeck 1869 Saint-Petersbourg détail de l’avers Russie

Les lettres « H I » sont là pour nous rappeler que le Tsar en 1869 était Nicolas 1er. On voit aussi un détail de la sphère crucigère que porte l’aigle russe dans sa serre gauche.

De 1917 à 1990, aucune des pièces émises par l’Union Soviétique ne laissait apparaître une quelconque marque d’atelier. Et, de façon assez curieuse, ce pays en passe de disparaître a émis, comme si presque rien n’était en train de se produire, des pièces en 1991 (la fin de ce pays est datée du 26 décembre 1991). Ces pièces, au lieu de ressembler à leurs sœurs des années précédentes portaient la mention « ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК », c’est-à-dire « Banque du gouvernement » et on y voyait une marque d’atelier. Observons la marque de l’atelier de Leningrad (celle de Moscou sera vue sur l’exemple des pièces russes qui seront frappées à partir de 1992) qui est visible sur cette pièce de 10 roubles :

10 Roubles 1991 Leningrad URSS

L’avers nous montre la coupole du Sénat et en arrière plan la tour Spasskaïa qui sont deux édifices se trouvant au Kremlin de Moscou. Chêne et blé encadrent la valeur faciale sur le revers. La marque d’atelier est en dessous de l’indication « РУБЛЕЙ », « roubles ». C’est le sigle « ЛМД » qui reprend les initiales de « ЛЕНИНГРАДСКИЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР », ce qui signifie « Atelier de frappe de Leningrad ». C’est la version simplifiée du logo de cet atelier que l’on peut voir sur cette médaille :

Marque d’atelier de Leningrad

Les lettres « ЛМД » entourent d’un paraphe le dessin des bâtiments de cet atelier.

Les pièces de 5 roubles frappées en 1992 portent les marques d’atelier de Moscou et de Leningrad, bien que cette ville ait retrouvé son ancien nom de Saint-Pétersbourg dès 1991 par voie référendaire. Curieusement, la région administrative dont cette ville est la capitale s’appelle encore, toujours suite à un référendum, « Oblast de Leningrad ».

Voyons ces deux pièces :

5 Roubles 1992 Moscou Russie

La marque d’atelier est un simple « M » qui apparaîtra par la suite sur les pièces de 1 à 50 kopecks.

Voyons la même pièce frappée la même année à Saint-Pétersbourg :

5 Roubles 1992 Leningrad Russie

La marque est bien la première lettre de « ЛЕНИНГРАД ».

Par la suite, les pièces russes se virent affublées de deux sortes de marques d’atelier selon leur valeur. Ce fut « М » et « С П » de « Moscou » et « Saint-Pétersbourg » pour les kopecks et des signes un peu plus stylisés pour les pièces de 1 rouble et plus.

Voyons donc deux pièces de 50 kopecks datant de 1997 :

50 Kopecks 1997 Moscou Russie

L’avers montre Saint-Georges tuant un serpent de sa lance. Cette scène, jouée à peu près de la même façon, se trouvait déjà sur les monnaies russes datant du XVIIIème siècle. La lettre « M » de l’atelier de Moscou est placée entre les deux sabots antérieurs du cheval.

Même année, même valeur faciale, mais l’atelier est maintenant celui de Saint-Pétersbourg :

50 Kopecks 1991 Saint-Petersbourg Russie

Notons que de 1991 à 1998, la plus petite pièce russe existante était celle de 1 rouble. Mais la monnaie russe s’effondra tant qu’il fallut créer un « nouveau rouble » dont la valeur était mille fois supérieure à l’ancienne. C’est ainsi que les kopecks firent leur réapparition.

Voyons maintenant, par exemple, les pièces de deux roubles émises en 1997 :

2 Roubles 1997 Moscou Russie

Les lettres « MMD » sont clairement visibles.

2 Roubles 1997 Saint-Petersbourg Russie

Là, on peut lire les lettres « СПMD ».

La marque d’atelier de Moscou a ensuite été légèrement modifiée, comme nous allons le voir sur cette pièce de 5 roubles datant de 2018 :

5 Roubles Russie 2018 Moscou

L’avers porte les mentions « Fédération de Russie » et « Banque russe ». La marque d’atelier qui se trouve sous la patte qui tient la sphère crucigère diffère de la première version en ce sens que la paraphe ne revient pas se superposer au premier « M » et que le « D » est plus simplement dessiné.

Bien évidemment, toutes les marques d’atelier du monde entier n’ont pas été ici inventoriées. Il apparaît cependant que l’attention que l’on peut leur porter n’est pas vaine et qu’elle permet de voir comment la contrainte du transport des minerais, des métaux et des monnaies frappées a initialement conduit les pays émetteurs à décentraliser les lieux de frappe. Ceux-ci étaient souvent situés dans des régions minières (par exemple en Grande‑Bretagne, en Norvège ou en Russie) et ensuite dans des capitales régionales (comme en France ou en Allemagne) de telle sorte qu’il n’y ait pas la nécessité d’acheminer des tonnes de pièces d’un centre national vers des provinces éloignées. Par ailleurs, la centralisation des pays que nous connaissons actuellement est un phénomène relativement récent.

François Saint-Jalm